- ホーム

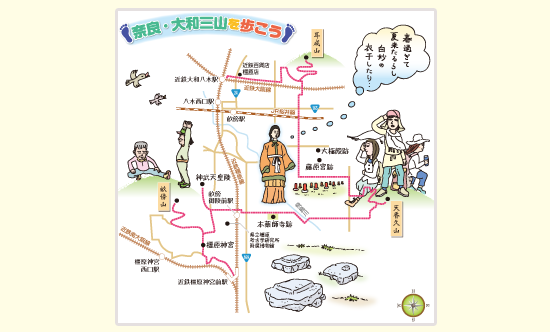

- 関西プラッと便 大和三山を歩く

関西プラッと便 大和三山を歩く

2014年5月23日掲載

葛城山の頂上付近から眼下を望むと、奈良盆地に島のようにぽっかりと浮かぶ山が三つ見えます。とてものどかな風景です。万葉集にもよく登場し、「大和三山」の名で知られる橿原市にある天香久(具)山(あまのかぐやま)と畝傍山(うねびやま)、耳成山(みみなしやま)です。「そこに歴史とロマンがあるから登る」と、三つの山の日帰り踏査に挑みました。約14キロをゆっくりと歩きながら、万葉集に歌われた山の魅力を堪能しました。

■男女の三角関係にたとえられた畝傍山

最初は畝傍山から登頂します。近鉄・橿原神宮前駅で下車し、橿原神宮に向かいます。この神社は明治23年(1890年)の創建です。初代の天皇、神武天皇が即位の礼を行った宮の跡と伝えられています。畝傍山への登山口は境内の中にありました。

畝傍山の標高は198メートルあり、大和三山の中では一番高い山ですが、橿原神宮前駅が海抜75メートル前後なので実際に上る高さは120メートルほどです。

登り口付近にあった説明版によると、畝傍山は瀬戸内火山帯に属する死火山で、噴火時はいまよりも、かなり大きかったそうです。それが長い年月をかけて侵食され、現在のような形となり、田の畝のようにくねくねした尾根を多く持つところから畝傍山と呼ばれるようになったとか。

万葉集では「香具山(かぐやま)は 畝傍(うねび)ををしと 耳梨(成)(みみなし)と 相(あひ)あらそひき 神世(かみよ)より かくにあるらし 古昔(いにしへ)も 然(しか)にあれこそ うつせみも 嬬(つま)を あらそふらしき」と詠われています。

天香久山は畝傍山を妻にしようとして耳梨山と争ったそうだ。神の代からそうだったから、いまでも耳梨山と争っているそうだといのが大意です。

中大兄皇子(後の天智天皇)の歌では、畝傍山を女性のように見立てていますが、男性に見立てる解釈もあるそうです。

さて、登り道は緩やかな坂道で、十数分で頂上へ。ちょっとした広場になっており、地元の人たちが体操をしていました。どうやら健康のための散歩コースになっているようです。

ゆっくりと下山し、神武天皇陵脇を通過。陵は畝傍山の北東のふもとにあり、正式には「畝 傍山東北陵(うねびやまのうしとらのすみのみささぎ)」といいます。

■香具山から国見した舒明天皇

今度は、天香久山へ向かって西へ約6キロ歩きます。

途中に、本薬師寺跡を見つけました。奈良市の薬師寺が元々はここにあったといわれています。680年に天武天皇が病気になった皇后(後の持統天皇)の平癒を願い建立を計画しました。その後、皇后は元気になったのですが、天武天皇が崩御したため、跡を継いだ皇后が天武の意志を引き継いで建てた、と言われています。その後、寺は平城京に遷都時に建物が移されたとされ、現在は礎石と土壇を残すのみとなっています。

天岩戸神社を過ぎて、天香久山の登山口となる国見台跡に着きました。畝傍山と耳成山が見えます。ここに舒明天皇が天香久山で国見をしたことを詠んだ歌碑がありました。

「大和には 群山あれど とりよろふ 天の香具山 登り立ち 国見をすれば国原は 煙立ち立つ 海原は 鴎立ち立つ うまし国ぞ 蜻蛉島(あきづしま)大和の国は」

大和にはたくさんの山があるが、特に良い天の香具山に登って、国を見渡せば、国の原には煙があちこちで立ち上がり、海にはカモメが飛び交っている。本当に良い国だ、蜻蛉島の大和の国は、と言うのが大意です。

大和に海が広がっているはずもありませんが、島のように浮かんだ山の上から国見をした当時、見渡す限りに広がる水田は海のように見え、飛ぶ鳥もカモメと思えたのかもしれません。想像はどんどん広がります。

さて、現在の地名として使われている「天香久山」は、万葉集では「天香具山」です。説明版によると、この山の標高は152メートルほどで畝傍山や耳成山のように死火山ではありません。桜井市の多武峰から延びた尾根が浸食で切り離され丘陵として残ったものだそうです。しかし、この山は天から降ってきた山との伝承があり、大和三山の中でもっとも神聖視されている山なのです。

頂上には10分ほどで着きました。多くのハイキング客が次々と登ってきます。山頂には、古事記で最初に出現した国常立神(くにのとこたちのかみ)を祀る国常立神社がありました。「雨の竜王」としてあがめられ、干ばつの時には雨ごいが行われたそうです。

■藤原宮跡から望む大和三山

さて、次は耳成山ですが、途中で藤原京の中心施設があった藤原宮跡に寄ってみましょう。約2キロ、歩いて20分ほどの距離です。

藤原宮跡の広い遺跡が見えてきました。ここは、694年から710年まで、持統、文武、元明天皇の三代にわたる天皇の宮殿でした。その一つ、大極殿の柱跡に赤い柱が復元されており、宮殿の大きさを実感することができます。

この広い宮殿跡からは、天香久山、畝傍、耳成の三山を近くに望むことができます。ここで持統天皇が三山の一つ、天香久山を詠んだ歌は万葉集の中でも特に知られた一首です。

「春過ぎて 夏来たるらし 白妙(しろたえ)の 衣干したり 天(あめ)の香具山」

春が過ぎて、夏が来たらしい。白妙の衣が香久山の方に見える、というのが大意。白い衣が夏のイメージとして浮かびます。女性らしいさわやかな歌だと思います。

藤原宮跡から約3キロ、歩いて三十数分で耳成山の登山口に着きました。標高は139メートルで三山の中で一番低い山です。やや急な坂道となだらかな坂道の2コースがあり、なだらかな道を20分ほどかけて登ると頂上です。頂上には何もなかったので三角点だけ確認して下山しました。

これで、三山登頂は成功。後は1キロほど離れた大和八木駅まで。駅の近くに、近鉄百貨店橿原店があり、屋上に「新甘樫の丘」があると聞いたので登ってみました。確かに先ほど登った大和三山だけでなく二上山も見えました。

やはり、ぽっかりと浮かんだ島のように見える三山。その風景の中に感じ取ることができるゆったりとした時の流れ。万葉の歌人たちなら、この思いを、今、どのように詠んでくれるのでしょうか?

〈名物 埴輪(はにわ)まんじゅう〉

橿原神宮前駅のそば、橿原オークホテル1階の「埴輪まんじゅう本舗」で、埴輪の形をした、おまんじゅうを見つけました。カステラのふんわりした舌ざわりと、こし餡(あん)の甘さが人気です。

〈藤原京〉

藤原京(694~710)は、中国の都城制を模して日本で初めて造られた本格的な都で、持統天皇が亡き夫の天武天皇の意志を受け継いで飛鳥から遷都しました。その大きさは東西方向約5.3キロ、南北方向4.8キロで、中央集権国家確立への大きな前進でした。藤原京時代には、大宝律令の制定、貨幣の発行をはじめ、遣唐使が初めて「日本」という国号を使用しています。

- 〒545-8545

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

電話(06) 6624-1111(代表) -

- 【営業時間】

- ■全館

午前10時→午後8時 - ■タワー館 地2階

あべの市場食堂」

午前10時→午後10時 - ■タワー館12階~14階

「あべのハルカスダイニング」

午前11時→午後11時 - ★一部レストラン・喫茶・ショップ

営業時間変更・休業のお知らせ - ※一部営業時間が異なる売場がございます。詳しくはこちら

次回の食品チラシ

次回の食品チラシ 次回のご案内チラシ

次回のご案内チラシ 近鉄 大食品祭 第1弾

近鉄 大食品祭 第1弾 年末年始

年末年始 北海道どさんこプラザ

北海道どさんこプラザ 諸国銘菓だより

諸国銘菓だより 近鉄特選

近鉄特選 近鉄特選

近鉄特選 近鉄の

近鉄の 「カフェ オッテ」

「カフェ オッテ」 うなぎ屋

うなぎ屋