- ホーム

- 関西プラッと便 源氏物語・宇治十帖の里を歩く

関西プラッと便 源氏物語・宇治十帖の里を歩く

2014年5月9日掲載

京都府宇治市の世界遺産・平等院鳳凰堂(ほうおうどう)の大規模修理がほぼ終わり、金色に復元された屋根の上の鳳凰は、初夏の光を浴びて、さんぜんと輝いています。平等院は『源氏物語』の主人公、光源氏のモデルの一人と言われる源融(みなもとのとおる)の別業(別荘)がルーツで、後に藤原頼通によって極楽浄土の世界を表現する寺院となりました。周辺は源氏物語の終章「宇治十帖」の故地が点在し、世界に誇る古典文学の薫りと王朝文化の粋を今に伝え、世界各国の観光客らでにぎわっています。

■貴族の別荘地、宇治で極楽浄土の世界をイメージした平等院

都から離れた宇治は当時、平安貴族の別荘地でした。霧にけむる宇治川と草木と花々に彩られた岸辺は、都での政務に神経をすり減らす貴族たちにとっては安息の地で、仏に祈りを捧げたり、精神を研ぎ澄ましたりするのに絶好の場所だったと推測されます。その宇治川の畔は、今も雅(みやび)な風情をたたえ、季節の移り変わりとともに、四季折々の美に彩られます。

源融の別荘は、その後、宇多天皇に渡り、源重信、藤原道長を経て道長の息子、頼道の時代に平等院となり、鳳凰堂(阿弥陀堂)は1053年に完成しました。近年の発掘調査で境内の庭園は宇治川まで州浜が敷かれていたことが確認されています。水辺に映える丹(に)塗りの柱、屋根に乗った金色の鳳凰。まさに極楽浄土のたたずまいでした。平安時代の『続本朝往生伝』には、極楽というものが疑わしいと思うなら、宇治の御寺へ行きなさい、といった記述もあります。平等院こそが、極楽浄土のイメージを体現した寺院だったことが、うかがえます。

今回の修復は「昭和の大修理」(1950~56年)以来、約半世紀ぶりです。柱は創建当時の丹塗りの色を取り戻し、鳳凰にも金箔を施して、平安貴族が眺めた極楽浄土の姿がよみがえりました。21世紀に生きる私たちも、平安貴族の精神世界を垣間見ることができます。工事のため中止されていた鳳凰堂の内部拝観は4月から約1年半ぶりに再開されました。境内は観光客や参拝者であふれ、外国語も飛び交うなど世界遺産にふさわしいにぎわいです。

■市営茶室「対鳳庵」では茶人が点前を披露

極楽浄土の世界にふれた後は、源氏物語コースを歩きましょう。まず、立ち寄りたいのは鳳凰堂近くにある宇治市観光センターです。観光ビデオの上映やマップもあり、散策コースを頭に刻みましょう。ここでは、宇治茶の無料サービスが楽しめます。また、隣には市営茶室「対鳳庵」もあります。宇治市茶道連盟に所属する表千家、裏千家、山荘流、方円流、小川流、二條流、瑞芳菴流による点前を間近で見ることができます。同観光センターの人は「宇治へ来たなら、ぜひ、茶を楽しんでください。センターで対鳳庵のチケットも販売しています」と話していました。散策途中に、一休みして茶を味わうなら、対岸にある「宇治茶道場 匠の館」もおすすめです。

さあ、喜撰橋を渡って宇治川の中の島へ。そして、朝霧橋から対岸へ向かいました。橋を下ると宇治十帖モニュメントの像が目に入ります。そばにはツバキの品種「光源氏」も植わり、いよいよ、物語の世界に足を踏み込みます。

■王朝絵巻に思いをはせて散策

五十四帖から成る源氏物語のうち、終章の十帖は宇治を舞台にしていることから「宇治十帖」と呼び、光源氏の末子の薫(かおる)と、孫の匂宮(におうみや)、二人を取り巻く女性たちが登場します。宇治に隠せいする光源氏の異母弟、八宮(はちのみや)を尊敬する薫は度々、宇治に通い、そこで八宮の娘、大君(おおいきみ)と中君(なかのきみ)姉妹に心引かれます。これに恋のライバル、匂宮がかかわります。もう一人の女性、浮舟(うきふね)をめぐっても、薫と匂宮が競います。二人から求愛された浮舟は悩んで、入水を決意。僧都に助けられ、仏道に入ります……。こんなストーリーですが、ありきたりの恋愛小説ではなく、人はどのように生きていくのかという運命観が底に流れているような気がします。

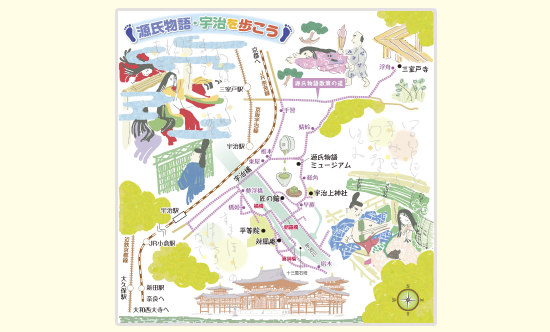

「橋姫」「椎本(しいがもと)」「総角(あげまき)」「早蕨(さわらび)」「宿木(やどりぎ)」「東屋(あずまや)」「浮舟」「蜻蛉(かげろう)」「手習(てならい)」の帖が続き、「夢浮橋(ゆめのうきはし)」の帖で終わります。各帖のゆかりの場所には、石碑や案内板が立っています。写真を撮ったり、メモを取ったりしながら、名作に思いをはせましょう。市観光協会のHPに掲載された「源氏物語コース」に沿って歩けば、宇治十帖石碑だけなら1時間30分、HP紹介の関連コースも含めれば約4時間で回れます。

■ボランティア「源氏ガイド」が案内

歩き疲れて「宇治茶道場 匠の館」に立ち寄りました。のどを潤そうと、冷たい「水出し玉露」を頼むと、日本茶のインストラクターが出てきて、茶の淹(い)れ方を丁寧に説明してくれました。説明を受けた後、客が自分で淹れ、急須に入った水出し玉露の上に、氷を置いて自然に溶けるのを待ちます。濃厚な味が口いっぱいに広がり、癒やされました。田宮勇館長は「ここで、淹れ方を覚えて、自宅でも実践してください」と話していました。

ところで、「源氏物語」の名称は誰もが知っていますが、現代語訳も含め、実際に読み通した人は意外と少ないようです。でも、せっかく宇治まで来たら、源氏物語の世界に一歩でも近づきたいと思いませんか。そんな人にありがたい情報を提供してくれるのが、宇治観光ボランティアガイドクラブの人たちです。なかでも源氏物語に精通しているボランティアは「源氏ガイド」と呼ばれ、物語の紹介も交えて、コースを案内してくれます。

また、コースの途中には「宇治市源氏物語ミュージアム」もあり、映像展示室では「浮舟」(篠田正浩監督)、「橋姫―女人たちの心の丈―」(山崎雅史監督)の2本を交互に上映しています。映画を見ながら、王朝時代を思い浮かべてください。

散策コースの近くには茶畑が見える場所も。夏も近づく八十八夜……と歌われた童謡『茶摘み』は、宇治田原村の茶摘み歌が元になっているそうです。この季節、王朝絵巻とともに、童謡の原風景にも出会えます。

〈紫式部〉

源氏物語の作者、紫式部は藤原為時の娘と言われています。日本の歴史上、最も有名な女性の一人ですが、本名ではありません。為時が文官の人事や朝儀、学校などを司った式部省の役人で、源氏物語の女主人公の名が「紫の上」だったことから、紫式部と呼ばれるようになったという説が有力です。

〈対鳳庵〉

開席日は1月10日~12月20日の午前10時~午後4時。「抹茶メニュー」は薄茶500円(通年)、濃茶と薄茶セット1500円(7~9月、12~2月限定。2人から受け付け。3日前までに要予約)。煎茶メニューは通年で煎茶500円、玉露700円、煎茶と玉露セット1000円。自分で茶を点てる「お点前体験」は抹茶か煎茶のどちらかで1200円(3日前までに要予約)。当番の流派は日によって変わります。

問い合わせ、申し込みは、宇治市観光センター(TEL0774・23・3334)

〈宇治茶道場 匠の館〉

喫茶メニューのほかに、「お茶の淹れ方教室」「茶香服(きき茶)」「お抹茶教室」などもあり、本格的な体験ができます。教室を受講する場合は要予約。

問い合わせ、申し込みは、同館(TEL0774・23・0888)

〈宇治観光ボランティアガイドクラブ〉

「一般観光ガイド」は平等院、宇治上神社、宇治十帖の古跡めぐりなどテーマや要望に合わせて案内してくれます。「体験ガイド」はお茶、座禅、源氏物語の3つのテーマで体験・参加型のメニューを用意しています。ガイドの利用時間は4時間以内。利用料金1000円(ガイドの交通費)。申し込みはTEL・FAX0774・22・5083。e-mail:uji-guide@white.plala.or.jp

〈宇治市源氏物語ミュージアム〉

▽平安時代の装束や調度品の展示▽宇治十帖をテーマにした部屋▽コンピューター画面上で平安装束を試着して記念撮影できるバーチャル体験コーナーなどがあり、源氏物語の世界を楽しく学べます。月曜日休館。TEL0774・39・9300

〈アクセス〉

JR宇治駅か京阪宇治駅下車。近鉄線は大久保駅で降り、近くのJR新田駅からJR宇治駅。

- 〒545-8545

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

電話(06) 6624-1111(代表) -

- 【営業時間】

- ■全館

午前10時→午後8時 - ■タワー館 地2階

あべの市場食堂」

午前10時→午後10時 - ■タワー館12階~14階

「あべのハルカスダイニング」

午前11時→午後11時 - ★一部レストラン・喫茶・ショップ

営業時間変更・休業のお知らせ - ※一部営業時間が異なる売場がございます。詳しくはこちら

- 【12月・1月 臨時の営業時間】

- ■12月23日(火)・24日(水): 地2階~2階 午前10時→午後8時30分

- ■12月29日(月):地階 午前9時30分→午後8時

- ■12月30日(火):地階 午前9時15分→午後8時

- ■12月31日(水):地階 午前9時15分→午後7時、1階~11階 午前10時→午後6時

12~14階レストラン街「あべのハルカスダイニング」午前11時→午後6時

地2階「あべの市場食堂」午前10時→午後7時 - ■1月1日(木・祝)は全館休業

- ■1月2日(金)は新春初売り 地階~11階:午前9時30分開店、午後7時閉店

12~14階レストラン街「あべのハルカスダイニング」午前11時→午後9時

地2階「あべの市場食堂」午前10時→午後7時 - ※一部営業時間が異なる売場がございます。

次回のご案内チラシ

次回のご案内チラシ 今週のご案内チラシ

今週のご案内チラシ 年末年始

年末年始 北海道どさんこプラザ

北海道どさんこプラザ 諸国銘菓だより

諸国銘菓だより 近鉄特選

近鉄特選 近鉄特選

近鉄特選 近鉄の

近鉄の 「カフェ オッテ」

「カフェ オッテ」 うなぎ屋

うなぎ屋