- ホーム

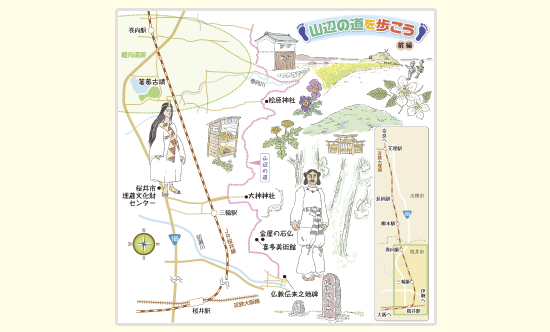

- 関西プラッと便 プラッと山辺の道(前編)

関西プラッと便 プラッと山辺の道(前編)

2014年4月11日掲載

春らんまん。日本最古の道、「山辺の道」(奈良県桜井市、天理市)にはスミレ、クサイチゴ、タンポポが咲き誇り、耳を澄ますと野鳥の鳴き声も心地よく、響いてきます。奈良盆地東南部を南北に縦断する古道は、里山の風情をたたえています。一帯は大和王権発祥の地で、邪馬台国の最有力候補地としても知られ、道沿いに見える小山のような墳丘は、最古級の古墳群です。卑弥呼の墓はどれかな? などと、想像しながら、古道を歩きました。(前編)

■仏教伝来の地からスタート

東海自然歩道に指定されている山辺の道は延長約26キロ。このうち、南側ルートの桜井市・金屋から天理市・石上神宮までの約11キロのコースを訪ねました。古墳、万葉歌碑、日本書紀の伝承地に彩られ、まさに古代史を凝縮した地域です。近鉄・桜井駅を降りて、リュックサックを担いだハイカーや古代史ファンのグループに合流し、「山辺の道」と書いた道標に沿って歩き始めました。南側ルートの出発点は初瀬川ほとりにあった海柘榴市(つばいち)の巷(ちまた)の推定地。欽明天皇の時代に百済の聖明王の使節が訪れ、日本に最初に仏教を伝えた(538年)といわれるところで、「佛教傳来(仏教伝来)之地」と刻まれた大きな石碑が立っています。白髪交じりのハイカーも「中学校の歴史の授業を思い出すなあ」と、懐かしそうにメモを取ったり記念撮影したり。もう、みんな学生時代に戻ったような気分になっています。

■古道にたたずむ美術館は名画の宝庫

仏教伝来の地に名残を惜しみながら、北へ向かいます。約500メートル行くと道沿いに「金屋の石仏」(重要文化財)や、ピカソ、ルノワール、ゴッホ、ユトリロなどをコレクションした喜多美術館があります。小さな美術館なので、入館者も少なく、間近に名作を見ることができます。美術館の人は「筆遣いが分かるほどの距離で鑑賞できるので、画家を目指す学生や若手の作家がよく訪れます」と話していました。あまり、知られていませんが隠れた穴場です。別の日に、もう一度、足を運んで名画鑑賞を楽しむのも一興です。

少し先には、崇神(すじん)天皇の磯城瑞籬宮(しきのみずかきのみや)跡と記した石碑が立っています。日本書紀によると、崇神天皇は第十代ですが、実在した可能性がある初代の天皇だという説もあり、御肇國天皇(はつくにしらすすめらみこと)とも呼ばれています。まさに、日本史の源流です。でも、この辺りはまだ、古代史物語の入り口に過ぎません。

■出雲の神、大物主を祀った大神神社

しばらく高低差のある古道を進むと、2000年の歴史を刻む大神(おおみわ)神社に着きます。日本最古の神社の一つで、本殿はなく、背後にそびえる三輪山がご神体になっています。自然を崇拝する古神道を色濃く残し、出雲の神だった大物主大神(おおものぬしのおおかみ 大国主神)も祀っています。でも、どうして大和王権の中枢部に、出雲の神が祀られているのでしょう。古代史ファンの興味は尽きません。古文書をたどれば、様々な推理が浮かび上がりますが、どこまでが史実か分かりません。ただ、大和王権成立の背景には、何らかの形で、出雲の勢力がかかわっていた可能性も推測されます。

その大物主は、蛇だったという伝承があります。妻、倭迹迹日百襲媛命(やまとととひももそひめのみこと)は、夜にしか姿を現さない夫のことを不思議に思い、昼間に顔を見たいと伝えました。大物主は「姿を見ても驚かないでほしい」と言いましたが、夫の正体を見て、蛇だと知った倭迹迹日百襲媛は驚いてしまいました。大物主は恥をかかされたと怒り、媛のもとを去っていきます。この伝承は何を語っているのでしょうか。大神神社の拝殿前には、今も玉垣で囲まれた「巳の神杉」と呼ばれる大きな杉の木があります。そこには白蛇が住んでいると信じられ、供え物が置かれ、参拝者が手を合わせていました。

■箸墓古墳は卑弥呼の墓か?

神が宿る山の麓には、多くの摂社があります。ゆっくりと、境内を散策するだけでも、2,3時間かかりますが、山辺の道の踏査を目指した今回は、足早に約1.5キロ先の摂社・桧原神社へ向かいました。奈良盆地が見晴らせる高台にあり、平野部が一望できます。

ここで、一旦、山辺の道を外れて、西に広がる平地部へ向かいます。巻向と呼ばれる地域で遺跡群が広がっています。巨大な前方後円墳、箸墓古墳が見えます。全長約280メートル。現在は宮内庁の「倭迹迹日百襲媛大市墓」に指定されています。築造時期は出土した土器片などから3世紀中頃から後半の築造といわれています。

中国の史書『魏志倭人伝』に記された女王・卑弥呼の没年代とほぼ重なります。後円部の直径は約150メートル。魏志倭人伝には「大いに冢(ちょう)を作る径百余歩」とあり、魏の尺度では1歩は約1.44メートル。百余歩といえば、約150メートルになります。偶然の一致でしょうか。当時の日本列島には後円部の径が150メートルに達する古墳は箸墓以外には見あたりません。さらに、魏志倭人伝は、卑弥呼は生涯、結婚しなかったと記しています。大神神社の伝承でふれたように、倭迹迹日百襲媛の夫は、人間ではなく「蛇」でした。結婚しなかったことを、人間の夫を持たなかったことに比喩しているのでは? と、想像がわきたちます。

この辺り一帯は邪馬台国の最有力候補地「纒向(まきむく)遺跡」です。

■邪馬台国時代の都、纒向遺跡

1971年に発掘調査が始まるまでは、纒向遺跡は、のどかな田園地帯でした。県営住宅や小学校の建設計画が持ち上がり県立橿原考古学研究所が調査を行ったところ、想像を絶するような遺物、遺構が次々と見つかりました。そして、邪馬台国の時代に相当する3世紀代の土器が続々と出土。しかも、奈良県以外の東海、関東、北陸、吉備、播磨、近江など全国各地で作られた土器が大量に含まれていました。矢板で護岸した運河もあり、遺跡の規模は後の藤原京にも匹敵する、とてつもない大きさでした。発掘を手がけた石野博信さん(現・徳島文理大学)らは、余りの広大さに、ただただ驚いたといいます。資料が整理されるにつれて、関係者らは「全国から人々が集まってきた倭国の都ではないか」と直感したそうです。発見から約半世紀。調査は180回を超え、卑弥呼の宮殿との推定もある大型建物跡も見つかっています。

残念ながら、邪馬台国を決定づける文字資料は、いまだに見つかっていません。それゆえに、邪馬台国の所在地を巡る論争にも余地が残っています。古代史ファンを熱中させる心憎い演出かもしれませんね。発掘調査の出土品などは近くの桜井市埋蔵文化財センターに展示されています。纒向学研究センターの寺沢薫所長は「地道な調査で、纒向遺跡のいろいろなものが分かってきました」と、古代史最大の謎解きに精力を注いでいます。

纒向遺跡を後にして、「卑弥呼の里」で町おこしに力を入れるライバル・天理市へ向かいました。(続く)

〈三輪そうめん〉

仏教伝来とともに、小麦栽培や製粉技術が伝わったとされ、桜井市三輪地方がそうめん発祥の地といわれます。山辺の道周辺には、そうめん、温かいにゅうめんの店があり、ハイカーのお腹を満たせてくれます。

〈喜多美術館〉

コレクターとして名高い喜多才治郎さんが、1988年、自宅裏に創設。ルノワール、ピカソらのほかにも、ヨーゼフ・ボイス、マルセル・デュシャンら美術通をうならせる名品を多数収蔵しています。

月・木曜日休館(祝日の時は翌日休館)TEL0744・45・2849

〈大神神社〉

ご神体の三輪山を拝殿から「三ツ鳥居」を通して拝みます。大物主大神は酒の神様としても信仰され、日本酒発祥の地ともいわれます。境内にある夫婦岩は良縁のパワースポットとして人気です。

〈纒向古墳群〉

纒向石塚、纒向矢塚、纒向勝山、東田大塚、ホケノ山など2世紀末から3世紀中頃までの最古級の古墳が点在します。土器の編年や木の伐採年代を測定するハイテク考古学「年輪年代」法で、築造年代が推定され、邪馬台国の時代に古墳築造が始まった可能性が強まりました。日本史の常識を書き換える画期的な発見です。

〈桜井市立埋蔵文化財センター〉

発掘調査で出土した資料を収蔵。3世紀代の遺物が多く、邪馬台国時代を知ることができます。

月・火曜日休館(祝日の時は翌日休館)。TEL0744・42・6005

〈山辺の道へのアクセス〉

近鉄・桜井駅、JR・桜井駅または三輪駅下車。

- 〒545-8545

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

電話(06) 6624-1111(代表) -

- 【営業時間】

- ■全館

午前10時→午後8時 - ■タワー館 地2階

あべの市場食堂」

午前10時→午後10時 - ■タワー館12階~14階

「あべのハルカスダイニング」

午前11時→午後11時 - ★一部レストラン・喫茶・ショップ

営業時間変更・休業のお知らせ - ※一部営業時間が異なる売場がございます。詳しくはこちら

- 【12月・1月 臨時の営業時間】

- ■12月23日(火)・24日(水): 地2階~2階 午前10時→午後8時30分

- ■12月29日(月):地階 午前9時30分→午後8時

- ■12月30日(火):地階 午前9時15分→午後8時

- ■12月31日(水):地階 午前9時15分→午後7時、1階~11階 午前10時→午後6時

12~14階レストラン街「あべのハルカスダイニング」午前11時→午後6時

地2階「あべの市場食堂」午前10時→午後7時 - ■1月1日(木・祝)は全館休業

- ■1月2日(金)は新春初売り 地階~11階:午前9時30分開店、午後7時閉店

12~14階レストラン街「あべのハルカスダイニング」午前11時→午後9時

地2階「あべの市場食堂」午前10時→午後7時 - ※一部営業時間が異なる売場がございます。

次回のご案内チラシ

次回のご案内チラシ 今週のご案内チラシ

今週のご案内チラシ 年末年始

年末年始 北海道どさんこプラザ

北海道どさんこプラザ 諸国銘菓だより

諸国銘菓だより 近鉄特選

近鉄特選 近鉄特選

近鉄特選 近鉄の

近鉄の 「カフェ オッテ」

「カフェ オッテ」 うなぎ屋

うなぎ屋